Organspende

Obwohl eigentlich alle das Thema sehr wichtig finden, haben sehr viele Menschen ihren persönlichen Standpunkt zur Organspende für sich noch nicht geklärt. Die definitive Entscheidung, in einem Organspende-Ausweis die Bereitschaft zur Spende zu dokumentieren, wird oftmals auf die lange Bank geschoben. Eine mögliche Ursache ist oft die verständliche Scheu, sich mit der eigenen Sterblichkeit zu beschäftigen.Diese Befangenheit ist verständlich, führt aber zu einer merkwürdigen Diskrepanz: So wollen in Deutschland mehr Menschen in einer Notsituation von einem Spenderorgan profitieren als umgekehrt selbst durch eine Organspende bedrohtes Leben retten. Mitarbeiter in Kliniken, die täglich mit Todkranken konfrontiert sind, betrachten diese Haltung zu Recht als inkonsequent.

Jeder kann im Prinzip durch einen plötzlichen Unfall oder durch eine schwere Krankheit in die Lage geraten, auf eine Transplantation angewiesen zu sein. Und nicht nur das: Rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit sogar größer, selbst einmal ein Organ zu benötigen, als Organspender zu werden.

Ein weiterer Widerspruch wird beim Thema „Patientenverfügung“ offenbar. Viele Betroffene lehnen in ihrer Verfügung lebensverlängernde, intensivmedizinische Maßnahmen ab, wenn keine Hoffnung mehr auf eine Rückkehr ins Leben besteht. Nicht wenige haben aber gleichzeitig Probleme, wenn es um die Organspende geht: Werden da nicht doch zu früh die Maschinen abgestellt?

„Das Gegenteil ist der Fall“, erklärt Dr. Axel Rahmel, Medizinischer Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation. „Ziel aller medizinischen Maßnahmen im Falle eines Unfalls oder einer schweren Erkrankung ist es, das Leben des Patienten zu retten. Nur wenn die Gesamtfunktion des Gehirns unwiederbringlich ausgefallen ist, stellt sich die Frage nach einer Organspende.“

Zur Entscheidung des Bundestages, die doppelte Widerspruchslösung bezüglich der Organspende in Deutschland nicht einzuführen, sagt Dr. Pedram Emami, MBA, Präsident der Ärztekammer Hamburg: „Ich bedaure sehr, dass die Mitglieder des Deutschen Bundestages sich nicht dazu durchringen konnten, die doppelte Widerspruchslösung einzuführen. Sie haben damit die Chance vertan, einen wichtigen Baustein zur Erhöhung der Spenderzahlen auf europäisches Niveau gesetzlich zu zementieren.“ Emami sieht das Selbstbestimmungsrecht des Menschen durch die Widerspruchslösung nicht in Gefahr. „Ein einfaches „Nein“ ohne Begründung hätte ausgereicht, um zu widersprechen“, sagt Emami weiter. „Die Entscheidungslösung und viele Anstrengungen zur Aufklärung der Menschen haben leider nicht dafür gesorgt, dass mehr Menschen ihren Willen dokumentieren. Sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch die Angehörigen stehen deshalb viel zu oft vor der hochgradig belastenden Situation, eine Entscheidung treffen zu müssen, die im Sinne der Selbstbestimmung eigentlich zu Lebzeiten hätte gefällt werden müssen.“ Grundsätzlich gibt es eine hohe Zustimmungsquote von 80 Prozent zur Organspende innerhalb der Bevölkerung in Deutschland. Im europäischen Ausland zeigt sich, dass eine Kombination aus doppelter Widerspruchslösung, Aufstockung monetärer Ressourcen sowie einer unabhängigen, zeitlich gut ausgestatteten Position der Transplantationsbeauftragten deutlich höhere Spenderzahlen zur Folge hatte.

Im vergangenen Jahr haben in Deutschland 932 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe für eine Transplantation gespendet. Damit hat sich die Zahl der Organspender annähernd auf dem Niveau von 2018 (955 Organspender) gehalten. Der deutliche Anstieg im vorletzten Jahr hat sich demnach nach vielen Jahren des Rückgangs der Organspende konsolidiert. Allerdings bildet Deutschland mit einer bundesdurchschnittlichen Spenderrate von 11,2 Spendern pro eine Million Einwohner nach wie vor eines der Schlusslichter im internationalen Vergleich.

Zusammenarbeit mit Kliniken gestaltet sich weiter positiv

Eine erfreuliche Entwicklung verzeichnet die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) seit einigen Monaten bei den organspendebezogenen Kontaktaufnahmen der Krankenhäuser. Diese sind um über 7 Prozent auf 3.020 Meldungen (2018: 2.811) gestiegen. Die DSO geht davon aus, dass die öffentlichen Diskussionen um die Organspende dazu beitragen, das Bewusstsein für Organspende in den Kliniken zu verbessern. Gleichzeitig beginnen die strukturellen Maßnahmen, die mit der Zweiten Änderung des Transplantationsgesetzes zum 1. April 2019 verabschiedet und im Laufe des Jahres schrittweise umgesetzt wurden, erste Wirkungen zu zeigen.„Die Herausforderung liegt nun in der weiteren Übertragung der Maßnahmen in den Klinikalltag der 1.300 Entnahmekrankenhäuser. Wir hoffen, dass mit den zunehmenden Kontaktaufnahmen mittelfristig auch die Zahl der Organspenden steigt“, erklärt der Medizinische DSO-Vorstand Dr. med. Axel Rahmel.

Jedes Organ zählt

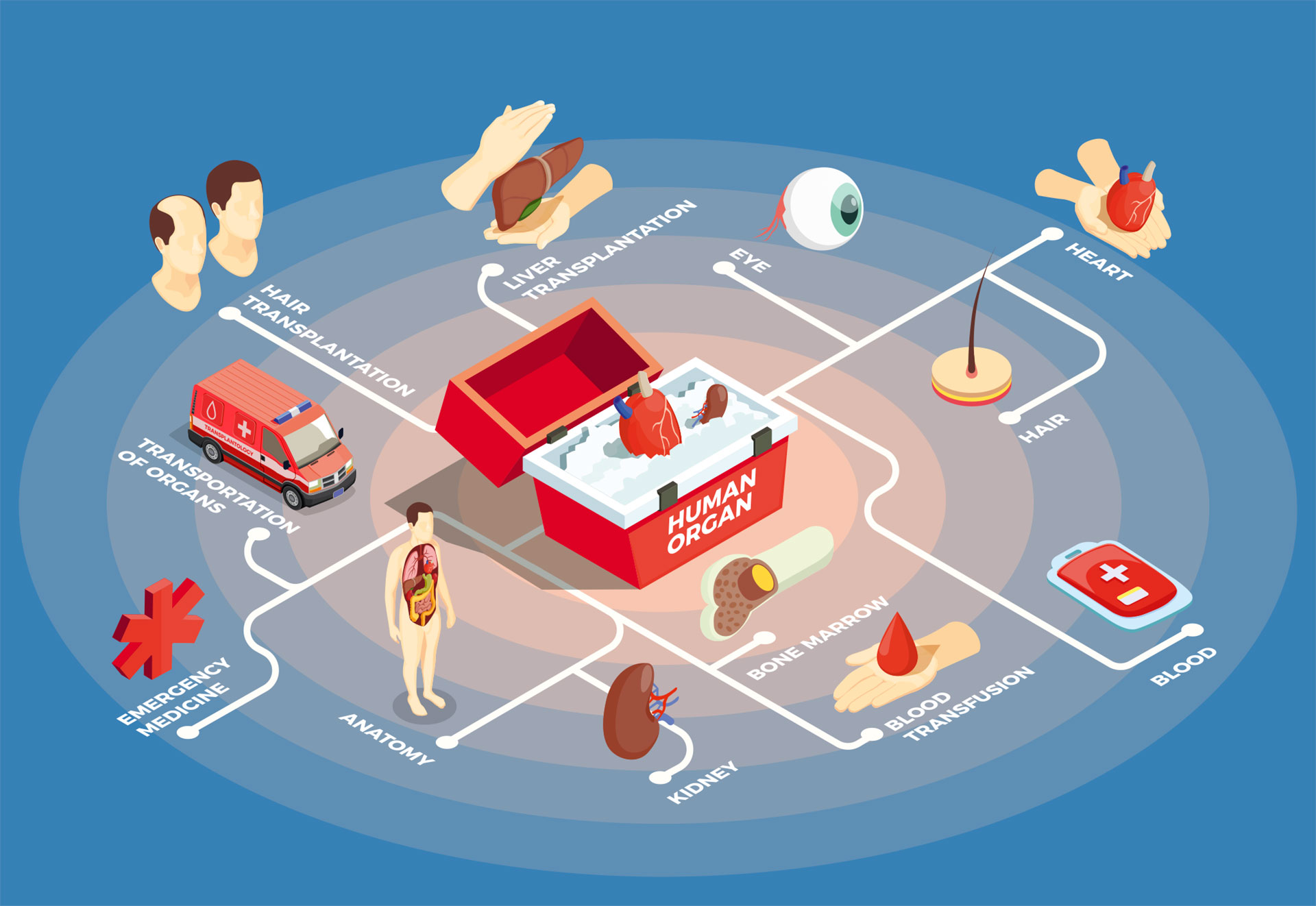

Im vergangenen Jahr konnte die DSO 2.995 gespendete Organe erfolgreich an die internationale Vermittlungsstelle Eurotransplant (ET) übermitteln: Das waren insgesamt 1.524 Nieren, 726 Lebern, 329 Lungen, 324 Herzen, 87 Bauchspeicheldrüsen sowie 5 Dünndärme. Jeder der 932 Spender hat im Durchschnitt mehr als drei schwerkranken Patienten eine neue Lebenschance geschenkt. „Jedes einzelne Organ zählt und kann über Leben und Tod eines schwerkranken Menschen entscheiden. Wir setzen deshalb alles daran, das gespendete Organ in höchster Qualität sicher und schnell für die Transplantation zur Verfügung zu stellen“, betont Rahmel. Die Aufgabe der Organverteilung innerhalb der acht beteiligten Länder liegt bei ET. Die Vergabe an die Patienten in Deutschland erfolgt nach einheitlich vorgegebenen Richtlinien über medizinische Kriterien der Dringlichkeit und Erfolgsaussicht. Durch diesen Zusammenschluss haben die Patienten eine größere Chance, ein möglichst immunologisch passendes Organ zu erhalten. Deutschland erhielt auch in 2019 mehr Organe aus dem ET-Verbund, als es eingebracht hat. Von daher liegt die Summe der transplantierten Organe in Deutschland jährlich etwas höher als die Zahl der hier entnommenen Organe.Bundesweit wurden im letzten Jahr in den 46 Transplantationszentren 3.192 erfolgreiche Organübertragungen durchgeführt. Dadurch wurde 3.023 schwerkranken Patienten durch ein oder mehrere Organe ein Weiterleben ermöglicht bzw. eine bessere Lebensqualität geschenkt. Im Jahr zuvor gab es in Deutschland 3.264 Organtransplantationen.

Gleichzeitig waren zum Jahresende jedoch mehr als 9.000 Menschen für eine Transplantation registriert. Sie hoffen täglich auf die Zuteilung eines für sie passenden Organs. Der tatsächliche Umfang der Patienten, die von einer Organtransplantation profitieren könnten, ist jedoch weitaus größer. Betrachtet man die jährlich mehr als 1.000 Patienten, deren Gesundheitszustand sich seit ihrer Anmeldung auf die Warteliste so verschlechtert hat, dass eine Transplantation nicht mehr möglich war oder die sogar auf der Warteliste verstorben sind, ergibt sich ein noch dramatischeres Bild. Dabei sind all die Patienten nicht berücksichtigt, die von einer Transplantation profitieren könnten, aber erst gar nicht auf die Wartelisten zur Transplantation aufgenommen wurden. So sind in Deutschland beispielsweise mehr als 90.000 Patienten aufgrund eines Nierenversagens dialysepflichtig. Nach Expertenschätzungen könnte etwa der Hälfte dieser Patienten mit einer Nierentransplantation geholfen werden, vorausgesetzt die Wartezeiten auf eine Niere, die derzeit in Deutschland im Mittel über 8 Jahre betragen, wären deutlich kürzer. Dieser erweiterte Blick auf die Statistiken verdeutlicht, wie dringend der Bedarf an Organspenden ist.

Der Organspendeausweis – eine kleine Karte, die Leben rettet

Er ist klein und kann doch so Großes bewirken: der Organspendeausweis. Seit mehr als 40 Jahren rettet das »Ja« auf der Karte im Falle des Falles Leben und ist ein Symbol der Nächstenliebe und Solidarität .Laut Zeitungsmeldungen* wurden am 3. November 1971 die ersten deutschen Organspendeausweise ausgegeben. Der Ausweis steht seit dieser Zeit für eine selbstbestimmte Entscheidung, mit der man seinen Angehörigen im Ernstfall eine schwere Last abnimmt. Denn die Bereitschaft zur Organspende wird in Deutschland nicht registriert, sondern sollte im Organspendeausweis festgehalten werden.

Gesetzliche Grundlage ist die Entscheidungslösung, die seit 1. November 2012 in Deutschland gilt. Danach soll jede Bürgerin und jeder Bürger die eigene Bereitschaft zur Organ- und Gewebespende auf der Grundlage fundierter Informationen prüfen und schriftlich festhalten. Dazu stellen die Krankenkassen ihren Versicherten alle zwei Jahre einen Organspendeausweis zur Verfügung, verbunden mit der Aufforderung die persönliche Entscheidung in diesem Dokument schriftlich festzuhalten.

Hat der Verstorbene zu Lebzeiten keine Entscheidung für oder gegen eine Organspende getroffen, wird die Familie um eine Entscheidung gebeten und in einer schwierigen Situation der Trauer und Verzweiflung mit dieser zusätzlich belastenden Frage konfrontiert. Schon aus diesem Grund sollte jeder seine persönliche Entscheidung festhalten und innerhalb der Familie besprechen. Mit dem ausgefüllten Ausweis kann jeder sicher sein, dass seinen Wünschen in Fragen der Organspende entsprochen wird.

Die Zahl der Ausweisinhaber ist kontinuierlich gestiegen. Hatten 2001 laut Umfragen zwölf Prozent der Deutschen einen Organspendeausweis, so hat sich die Anzahl seitdem verdoppelt. Nach den neuesten Umfragen liegt die Zahl der Ausweisinhaber bei 36 Prozent. Auch der Organspendeausweis hat sich mit der Zeit weiter entwickelt – inzwischen gibt es ihn im praktischen Scheckkartenformat, als Plastikkarte.